關鍵字搜尋

什麼是「腦體檢」?中老年人士怎樣做腦健康篩查?

隨著人口老齡化加劇,神經系統疾病的患病率急劇上升。然而,不少神經系統疾病存在發病隱匿和診斷滯後的問題。

如阿爾茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)和帕金森病(Parkinson’s disease,PD),在早期可能沒有明顯的診狀,但數據顯示,40%的AD患者首次就診時,就已經處於中度認知功能障礙階段,即達到癡呆水平,而PD患者出現診狀就診時,腦內黑質多巴胺神經元丟失已經達到50%,錯過了早期的干預時機。

為及時診斷和干預,45歲及以上的中老年人群早期、定期開展腦健康篩查,顯得尤為重要。

腦健康篩查是一種用於早期發現神經系統疾病的健康檢查,通常包括兩個階段:簡易篩查和病因學檢查。

01 簡易篩查

神經心理學測試

•簡明精神狀態檢查量表(MMSE)

•蒙特利爾思維功能測試(MOCA)

由專業人員使用認知量表測試,來評估患者的記憶力、注意力、執行功能等認知功能,根據標準化的評分系統對測試結果進行量化,得到各項測試的得分。

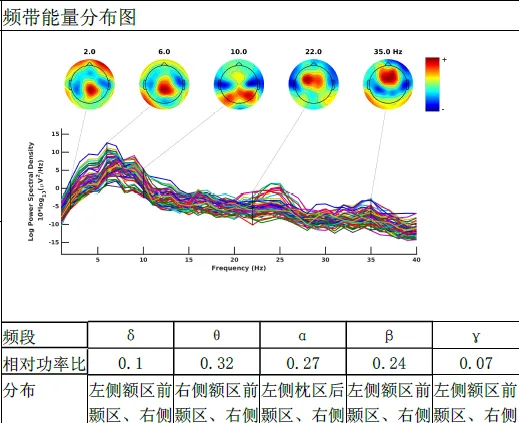

腦電圖檢查

•包括記錄睜眼及閉眼狀態

腦電圖(EEG)是一種無創醫學檢查方法,用於記錄大腦電活動,來檢查大腦皮層功能。綜合EEG的早期識別、長期監測及認知功能評估能力,醫療專業人員可評估患者認知下降風險程度,再給予個性化的醫療建議。

02 病因學檢查

神經影像學檢查

•顱腦MRI或顱腦CT

•必要時PET檢查(Aβ‑PET、FDG‑PET和Tau‑PET等檢查)

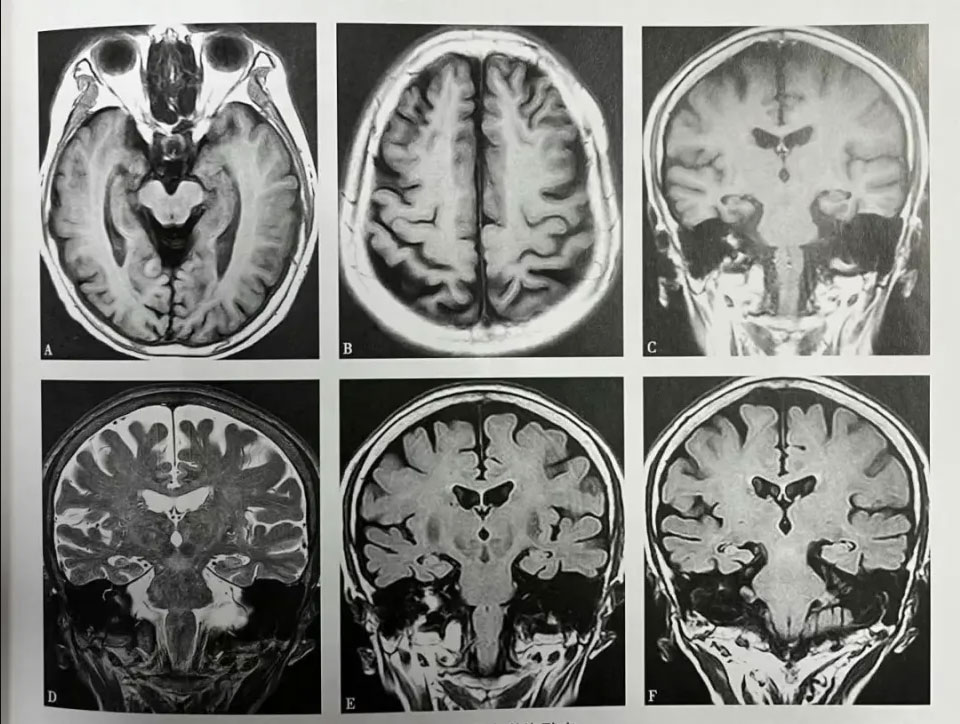

磁共振成像(MRI)、計算機斷層掃描(CT)和正電子發射斷層掃描(PET)等影像學技術,可以非侵入性方式獲取腦部結構的詳細圖像,幫助醫生準確判斷腦部是否發生結構性病變。

AD患者MRI檢查可顯示彌漫性腦萎縮

以顳葉內側和海馬萎縮最明顯(E、F)

實驗室檢查

•血液學檢測(生物學標誌物、血常規、血糖、血脂、肝腎功能、甲狀腺功能、維生素B12、葉酸、同型半胱氨酸等)

•腦脊液分析

•炎診及血管相關

•基因檢測

•礦物質相關

•重金屬毒素相關

•營養素相關(皮質醇、雌二醇、總睾酮等)

•皰疹病毒相關

神經類疾病常常由多種因素引起,實驗室檢查可以對患者的生物樣本(如血液、腦脊液等)進行多方面分析,以發現疾病標誌物,並幫助醫生從多個角度綜合評估疾病的成因,為患者提供更精確的診斷和個性化的治療方案。

腦健康篩查建議按順序做

在醫療實踐中,一般先進行無創、簡單的檢查,再根據個體的需要進行更複雜的檢查,因此病因學篩查應該在簡易篩查之後進行。

第一階段的簡易篩查,目的是初步評估腦部健康狀況,所用到的檢查方法無創、安全,且成本相對較低。

如果初步篩查結果顯示存在風險,才需要針對個性化情況,進行下一階段的病因學檢查。

例如高度懷疑AD的個體,則可進行Aβ‑PET、FDG‑PET和Tau‑PET等檢查;有家族遺傳史的患者,則建議進行基因檢測。

病因學檢查所包含的項目通常成本較高,部分具有侵入性。如果每個人都直接進行病因學檢查,不僅個人負擔重,也會造成醫療資源的浪費。

而如果通過初步的簡易篩查,進行風險分層,則可以為後續的病因學檢查和治療,提供更精准的指導。

| 風險等級 | 醫療建議 |

| 暫無風險 |

保持良好心態和健康生活方式 加強體育鍛煉 預防高血壓、高血脂診、糖尿病 |

| 低風險 |

建議專科就診,每隔半年定期復查腦電 必要時進一步完善AD相關檢查* 保持良好的心态,改善生活方式(戒煙限酒),優化飲食習慣 加強社交活動,加強體育鍛煉 積極開展認知干預 |

| 中、高風險 |

建議專科就診,每隔三個月定期復查腦電 完善AD相關檢查* 保持良好的心态,改善生活方式(戒煙限酒),優化飲食習慣 加強社交活動,加強體育鍛煉 積極開展改善認知治療,主要包括藥物及非藥物干預(如認知訓練、無創神經調控) |

*包括AD相關基因檢測、病原體宏基因檢測、免疫相關抗體檢測、PET 檢查(高風險建議PET-CT)、核磁共振、生物標記物檢測等

根據腦電結果進行認知風險分層,並給予對應醫療建議

因此,通過循序漸進的篩查,我們不僅能更有效地識別和干預神經系統疾病,還能合理分配醫療資源,為患者提供更個性化、更精准的醫療服務。

如果您有關腦健康篩查,或癡呆預防、干預及護理等相關咨詢,可掃碼添加WhatsappWhatsapp客服(號碼 : +852 6673 5099),獲取更多幫助~

參考文獻:

[1] 腦認知健康管理中國專家共識制定委員會,《中華健康管理學雜誌》編輯委員會. 腦認知健康管理中國專家共識(2023)[J]. 中華健康管理學雜誌, 2023, 17(12): 881-892.

[2] 中國老年保健協會阿爾茨海默病分會(ADC)指南小組. 中國阿爾茨海默病癡呆診療指南(2020年版)[J]. 中華老年醫學雜誌, 2021, 40(3): 269-283.

[3] 中華醫學會神經病學分會帕金森病及運動障礙學組. 中國帕金森病治療指南(第四版)[J]. 中華神經科雜誌, 2020, 53(12): 973-986.

[4] [美] 戴爾·E·布來德森(2021).《終結阿爾茨海默病實操手冊:提升認知能力 逆轉阿爾茨海默病的首套操作規程》. 湖南科學技術出版社. ISBN 9787571011888

[5] 中華醫學會神經病學分會癡呆與認知障礙學組, 中國醫師協會神經內科醫師分會認知障礙疾病專業委員會. 前驅期阿爾茨海默病的簡易篩查中國專家共識(2023 年版) [J]. 中華神經醫學雜誌, 2023(05): 433-444.

[6] 李聯忠 張忻宇.顱腦MRI診斷與鑒別診斷[M]人民衛生出版社,2014:306-310.

[7] Ulbl, J. and Rakusa, M. (2023) The Importance of Subjective Cognitive Decline Recognition and the Potential of Molecular and Neurophysiological Biomarkers—A Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences, 24, Article 10158

[8] Neto, E., Allen, E.A., Aurlien, H., Nordby, H. and Eichele, T. (2015) EEG Spectral Features Discriminate between Alzheimer’s and Vascular Dementia. Frontiers in Neurology, 6, Article 25

點擊WhatsApp諮詢/預約

點擊WhatsApp諮詢/預約